广东鹤山森林生态系统国家野外科学观测研究站

鹤山站研究揭示热带森林土壤碳汇机制:根系主导有机碳积累

作者: 鹤山站 更新时间: 2025-09-10

鹤山站恢复生态学团队联合美国、澳大利亚和西班牙等多国科研机构,在热带森林土壤碳汇机制研究中取得重要进展。该研究首次系统揭示了植物根系在土壤有机碳积累中的主导作用,其贡献约为外延菌丝的4倍。相关成果已于国际生态学权威期刊《Global Change Biology》发表,为热带森林碳汇管理提供了新视角。研究团队选取热带地区同一演替序列下的典型森林类型(包括马尾松林、针阔混交林和季风常绿阔叶林),开展了为期两年的野外原位培养实验。通过结合内生长袋与同位素示踪技术,并调控内生长袋网孔尺寸,实现了对根系与外延菌丝在土壤碳输入中相对贡献的精确区分与量化。

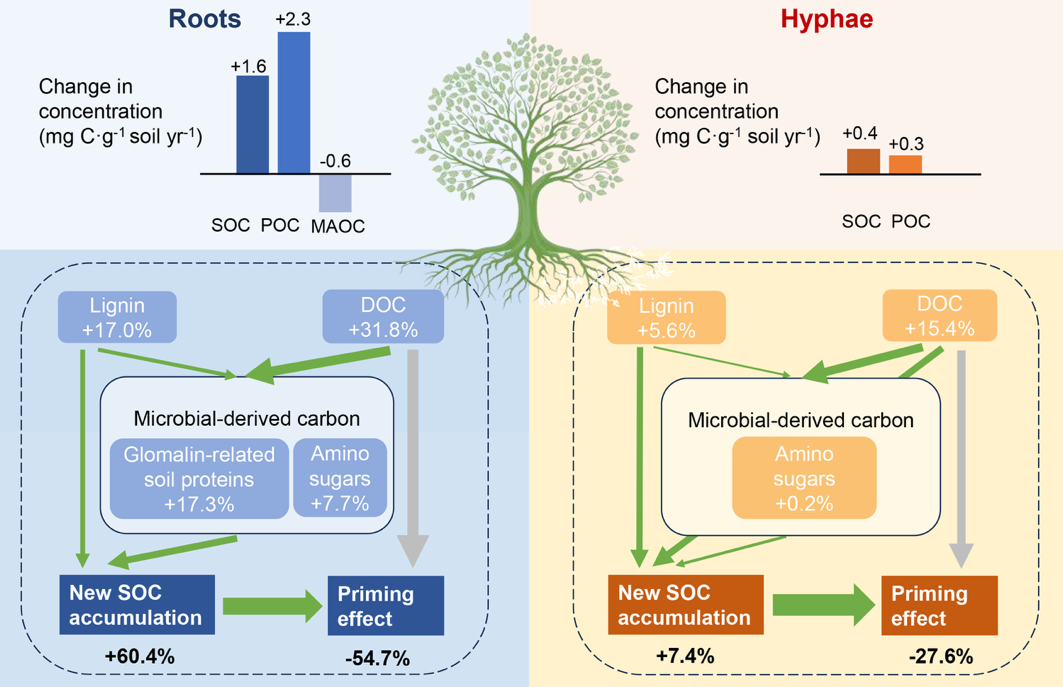

结果表明,根系对土壤有机碳的年均净贡献为1.2 mg C g⁻¹土壤,是外延菌丝(0.32 mg C g⁻¹土壤)的近4倍。根系不仅显著促进新碳的固定,还可抑制原有有机碳的分解,从而实现土壤碳的净积累。此外,根系输入主要促进颗粒有机碳(POC)的积累。

研究还发现,不同演替阶段的热带森林其碳输入策略存在明显差异:演替早期以丛枝菌根植物为主,依靠快速周转的根系大量输入碳;中期转为以外生菌根真菌为主,菌丝寿命更长、碳输入更稳定;至演替晚期,则形成功能互补的稳定碳汇机制。

该研究系统阐明了根系与菌丝在热带森林土壤碳汇中的相对作用,凸显了根系性状在碳固存中的核心地位。研究人员建议,在热带森林恢复与管理中,应优先选用具备高效碳输入能力的树种,并结合菌根共生策略,以提升土壤碳汇功能。该成果深化了对热带森林碳循环机制的理解,也为全球热带地区的生态恢复提供了科学依据。

论文共同第一作者为鹤山站博士生陈晓琳与博士后牟之建,刘占锋研究员与王俊研究员为共同通讯作者。研究获得了广东省基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等资助。论文地址:https://doi.org/10.1111/gcb.70499

图-1 根系与外延菌丝影响土壤有机碳动态及净变化的概念图,描述了新SOC形成、原有SOC激发效应及其与SOC组分(如木质素、DOC和微生物来源碳)之间的关系。绿色箭头表示正向效应,灰色箭头表示负向效应。变化速率指有无根系或菌丝处理间浓度的相对差异。POC:颗粒有机碳;MAOC:矿物结合有机碳。